鍬ノ峰 (北アルプス)

2025年8月2日

登山口6:23→南尾根の頭7:00~10→鍬ノ峰山頂7:51~8:12→南尾根の頭8:40~48→登山口9:13

安曇野にあるアルプス展望台・鍬ノ峰を訪ねました。登山道は暫く送電鉄塔の巡視路と重なっていて、良く整備されていました。鉄塔の先も歩き易い道を辿ります。稜線部でロープが設置されている処がありましたが、何れも距離が短かく安全に越えられます。辿り着いた山頂からは、少し雲がかかっていましたが北アルプスの峰々が一望でき、眼下には安曇野の田園が見下ろせました。

写真は、鍬ノ峰の山頂。

大喰岳・中岳 (北アルプス)

2025年7月25~27日

(1日目)鍋平駐車場6:46→新穂高登山センタ-7:13~25→穂高平小屋8:21~25→白沢出合9:06~15→チビ沢10:09~15→藤木レリーフ10:51~11:04→槍平小屋12:07

(2日目)槍平小屋3:58→最終水場5:06~10→分岐手前5:35~42→千丈分岐5:53~58→標高2800地点6:40~45→飛騨乗越7:21~28→大喰岳7:47~53→中岳8:34~48→大喰岳9:18~40→飛騨乗越9:53~59→千丈分岐10:51~11:03→最終水場11:40~45→槍平小屋12:28

(3日目)槍平4:53→滝沢5:49~6:00→白沢出合7:15~19→穂高平小屋7:54~8:05→新穂高山麓駅8:52/鍋平駅9:15→鍋平駐車場

新穂高温泉から槍平小屋に入り一泊。翌日、大喰岳と中岳に登りました。最近は山の夕立の時間が早く、槍平小屋付近で初日は1時50分から、2日目は1時10分から雨になります。降りも敷しく、初日の大雨で滝沢では鉄砲水が発生。木の橋は流され流路も変わっていましたが、小屋の方が直ぐ沢を渡る目印を付け直してくれ、帰路も安全に渡る事が出来ました。夕立はあったものの午前中は好天で、飛騨乗越から大喰岳・中岳への登山道はアルプスの大展望を楽しみながらの稜線漫歩。久しぶりのアルプスの景色を目に焼き付けます。そして中岳で、国内3000m峰の完登となりました。

上の写真は飛騨乗越から見た大喰山。下の写真は中岳山頂。

経塚山 (岩手)

2025年7月20日

夏油温泉5:54→トーラス橋7:00~14→三合目7:4047→四合目8:07~12→上の水場9:26~37→経塚山10:32~59→七合目11:50~12:08→五合目12:38~47→三合目13:21~30→トーラス橋13:47→林道沢筋14:00~12→夏油温泉15:02

夏油川の渡渉地点にトーラス橋が再建されたのを機に経塚山へ登る事にしました。経塚山は標高1372mと高い山ではありませんが、途中の沢越え等アップダウンかが多く、体力のいる山です。八号目から先は沢山の高山植物の花々が現れ、辿り着いた山頂は360度の大展望。東北の夏山を満喫した経塚山でした。

写真は、経塚山の山頂。

翁峠 (山形)

2025年7月19日

ハリマ橋下7:00→ハリマ小屋8:08~18→標高900付近9:07~14→扇山9:50~10:12→ハリマ小屋11:26→クルミ平下11:55~12:02→ハリマ橋下12:30

ハリマ橋の先で崖崩れが有り林道は車両通行止め。その為か登山道は少々藪気味。小屋から分岐までと、二本目の沢を越えるあたり、標高950m付近の3カ所が藪道になっていますが、踏跡はしっかりしていました。梅雨明け初日の好天で、山頂からは360度の展望を楽しむ事が出来ました。

写真は、麓よりみた翁峠。

鍋倉山 (北信)

2025年7月12日

茶屋池6:45→筒方峠7:07→黒倉山7:34~37→鍋倉山7:55~57→黒倉山8:12→筒方峠8:34→開田峠9:49→茶屋池8:56

上信国境の鍋割山を訪ねました。開田峠手前の小屋のある処から、信越トレイルを辿り黒倉山を経由して鍋倉山へ。灌木と霧で景色が見れなかったのが残念ですが、アップダウンも少ない歩き易い道を往復。稜線部一帯はブナ林で、特に開田峠周辺のブナ林が見事でした。

写真は田茂池から見た鍋倉山。

鉾ヶ岳(上越)

2025年6月28日

林道脇5:35→駐車場5:43→島道鉱泉分岐6:15~28→標高800付近7:11~21→ロープ取付7:34~36→金冠山8:08~24→鉾ヶ岳8:56~9:20→金冠山9:47~10:03→ロープ取付10:18~26→標高850付近10:47~55→島道鉱泉分岐11:27~32→駐車場11:56→林道脇12:04

糸魚川の戸倉山に登った翌日、能生の鉾ヶ岳を訪ねました。早朝の霧雨で路面がぬれて滑りやすく、特に金冠山手前のロープには苦労しましたが、鉾ヶ岳の山頂からは北アルプスや頚城山塊の山々を一望する事が出来ました。

写真は、鉾ヶ岳の山頂。

戸倉山 (信越)

2025年6月27日

しろ池の森7:53→白池分岐8:15~23→戸倉山9:30~56→白池分岐10:23→しろ池の森10:38

糸魚川にある戸倉山は、標高1000mに満たない山ながら、見事なブナ林、静かな湖面、展望の山頂と、魅力の詰まった山です。梅雨の合間、新緑を楽しみながら山散歩を楽しむことが出来ました。

写真は、白池からの戸倉山。

本山 (秋田)

2025年6月21日

真山神社10:06→八王子跡10:35~42→真山11:16→キントリ坂11:31→本山分岐11:52~57→本山12:05~20→キントリ坂12:47→真山13:00~11→八王子跡13:31→真山神社13:55

雲昌寺の紫陽花を見てから訪ねた為に出発は10時頃。30度を超す近い暑さの中、体温が上がらない様にユックリ歩く事にします。キントリ坂分岐からの直登コースが廃道になっていた事もあり、本山東側の巻道で林道へ出て、林道からの直登コースで本山の山頂へ。山頂からは南に男鹿三山のもう一つの山「毛無山」も近くに見ることが出来ました。

写真は、山頂直下の林道から見上げた本山。

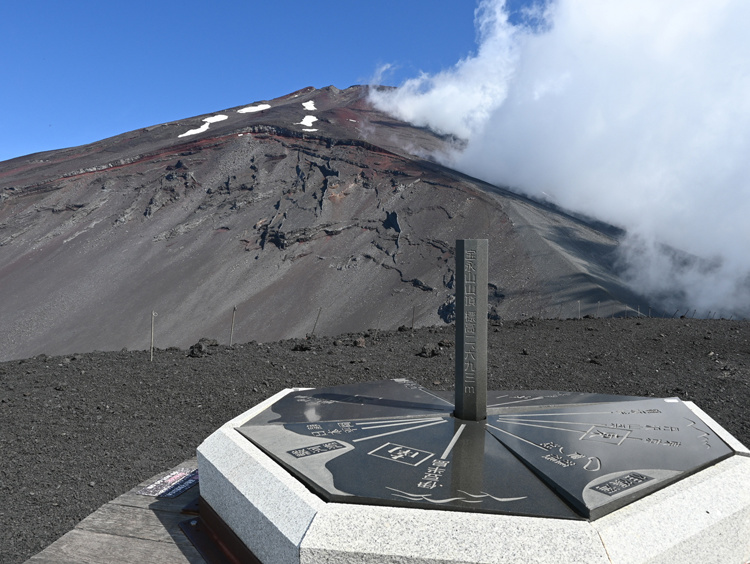

宝永山 (富士)

2025年6月19日

五合目駐車場6:50→第二火口壁7:11→第一火口7:31→宝永山8:19~21→第一火口8:43~54→第二火口壁9:10→五合目駐車場9:32

富士山山開き前の平日だったおかげで、登山口近くに駐車して出発。第一火口からの登りはスコリアの斜面で登りにくい道ですが、馬の背からは道が水平になり歩き易くなります。山頂から富士山の山頂部を望むことが出来ましたが、到着して間もなく富士山頂は雲の中に。寸前のタイミングで富士山の山頂を拝めた宝永山。山の神様が微笑んでくれた様でした。

写真は、宝永山の山頂からの富士山。

黒尾谷岳 (那須)

2025年5月7日

ロープウエイ山麓駅5:43→峠の茶屋5:55~6:00→峰ノ茶屋6:37~46→南月山7:45~57→鞍部8:24~38→黒尾谷山8:5~158→南月山手前9:35~46→南月山10:07~20→牛ヶ首10:55~59→ロープウエイ山頂駅11:23

那須南稜線を、夏山気分で歩いてきました。南月山から黒尾谷岳まで足を伸ばしましたが、気温が上がり日陰の少ない登山道で、今年初めて体温が上がるのを実感。南月山からの戻りは、正面に茶臼岳を見ながら「のんびり歩き」。黒尾谷岳からの戻り以外は、快適な山旅でした。

写真は、南月山からの下り坂から望む黒尾谷岳。

二子山・武川山・小高山(奥武蔵)

2025年5月24日

芦ヶ久保駅7:23→二子山8:52~58→蔦岩山10:32~38→武川岳10:55~11:06→林道分岐11:57~12:07→小高山12:58~13:14→正丸駅14:09

山シーズン前の足慣らしで、奥武蔵の里山を歩きました。二子山を経由して武川岳へ続く稜線を辿りましたが、新緑が奇麗で変化もあり、楽しい稜線歩きが楽しめました。肌寒い日で、小高山では暖かい豚汁を美味く頂きました。下山は長岩峠から大蔵川へと下り、正丸駅へと向かいました。

写真は、小高山の山頂。

関八州見晴らし台 (奥武蔵)

2025年5月3日

吾野駅7:03→顔振峠8:15~20→雨乞塚8:29→顔振峠8:40→雨乞塚9:09~11→関八州見晴台10:39~11:18→石地蔵12:02~07→西吾野駅12:41

顔振峠は、小学校の頃に遠足で来た記憶があります。その時に登ったであろう「雨乞塚」のピークを踏んでから、関八州見晴台へと歩きました。関八州見晴台は、その名に負けず展望の素晴らしい頂で、丁度躑躅の花が見頃でした。快晴の空の元、新緑と躑躅を楽しんだ一日となりました。

写真は、躑躅の咲く関八州見晴らし台。

函館山 (北海道)

2025年4月27日

松風町5:04→登山口5:50→函館山6:39~45→登山口7:33→宝来町駅7:43

函館に入り「松前の桜」を訪ねた翌日、函館山を訪ねました。函館山へはこれまで2回来ていますが、何れも夜景が目的でロープウエーや車で山頂まで上がりました。歩いて登るのは今回か初めてでしたが、登山道に咲くカタクリ等の花を楽しみながら散歩気分で山頂へ。天気にも恵まれ、気持よい早朝登山を楽しめました。

写真は函館山の山頂からの眺め。

多気山 (栃木)

2025年4月12日

大谷観音バス停9:40→大谷観音9:50~10:16→多気山不動尊11:01→多気山12:20~59→立岩バス停13:36

カタクリ会の第245回定期山行で、栃木県の多気山を訪ねました。登山口近くにある大谷観音を見学してから、登山口のある多気不動尊へと移動。不動尊の奥社へと登る石段が本日一番の急登で、奥社からの登山道は緩やかな道でした。山頂の展望広場からは、満開の桜の向こうに関東平野を一望する事ができました。

写真は多気山の山頂からの眺め

可後森城・城山 (愛媛)

2025年3月28日

可後森城駐車場14:02→可後森城本丸跡(城山)14:25~30→可後森城駐車場14:40

四国の桜を巡る旅の途中、高知と愛媛の境にある 可後森城 (城山)を訪ねました。城跡は郭の形が良く残っていて、往時を想像しながら本丸迄登ると、広見川沿いに続く集落が一望でき、かつては国境の要所であった事が偲ばれました。

写真は稜線部にある郭より山頂部を望む。

鳶尾山 (神奈川)

2025年3月22日

鳶尾団地バス停9:06→金毘羅展望台9:35~48→鳶尾山山頂10:08~11:18→やまなみ峠11:30→まつかげ台バス停11:52

カタクリ会の第234回定期山行で、厚木の鳶尾山を訪ねました。山頂では厚木の市街地を一望。暖かな一日でしたが、桜の花には少し早かったのが残念。それでも山頂直下で、1本だけ早咲きの桜が満開になっていました。

写真は鳶尾山の山頂。

鮫ヶ尾城・城山 (新潟)

2025年3月15日

登山口駐車場7:12→鮫ヶ尾城(城山)8:0003→登山口駐車場8:40

上杉謙信の長男で、上杉景勝との跡目争いに負けた上杉景虎が自刀した「鮫ヶ尾城」(城山)を訪ねました。鮫ヶ尾城は小さな山城で散歩気分で登れる小山ですが、残雪の時期は意外と時間を要します。調整池から尾根に上る辺りの雪が太腿まで潜るくらい深かったですが、尾根に上ってからは概ね快適な雪上歩きになります。雲の多い天気で展望が今一つだったのが残念です。

写真は山頂手前の稜線部から山頂を望む。

ポンポン山 (大阪)

2025年3月9日

神峰登山口バス停10:33→本山寺11:27→ポンポン山12:41~13:12→釈迦岳13:42~47→大沢峠14:12→西代里山公園15:16→明神前バス停15:30

大阪の山というと「ポンポン山」の名前が出て来る程に名前が有名な山で、何時か登りたいと思っていた山を漸く訪ねる事が出来ました。登山口となっている神峰山寺から本山寺迄の長い舗装道路歩きですが、その先は良く整備された登山道になります。訪ねた日もポンポン山と釈迦ヶ岳の間で、地元の山岳会の方が道の補修をしていました。ポンポン山から釈迦ヶ岳への道は、とても気持ちの良い道。釈迦ヶ岳から大沢峠ルートで長岡京へと下りましたが、途中何か所か注意が必要な分岐がありました。大沢峠の少し下の標高405m付近は左側の道を、その少し下の標高320m付近は右折する道が正しいルートです。ヤマレコのGPS機能が役に立ちました。

写真はポンポン山の山頂。

須磨アルプス(兵庫)

2025年3月1日

須磨浦公園駅6:30→旗振山7:05→横尾山8:12/15→高取山10:09~14→菊水山12:44~13:08→鍋蓋山14:13~27→桜茶屋15:26~37→新神戸駅16:29

須磨浦公園から須磨アルプスを縦走し、新神戸まで歩いきました。当初は摩耶山まで行きたかったのですが、階段の登の下りが多く結構消耗します。冬の服装が災いして大汗をかき、菊水山への登りは休みながらの歩行となり一気にペースダウン。菊水山からは「のんびり歩き」で、鍋蓋山・市ヶ原を経由して新神戸へと下山しました。それにしても全縦を目指している人の脚力はすごい。長い階段の上り下りで苦労する事もなく、次々と追い抜いていかれました。六甲・須磨は、低山縦走のスペシャリストが集う山です。一方で普通に歩いても縦走ルートは変化が多く、楽しく歩き継げます。摩耶山・六甲山と続く縦走路の続きを、いつの日にか歩いてみたいと思いました。

写真は鍋蓋山から見た須磨アルプス。

長瀞アルプス・宝登山(埼玉)

2018年1月4日

長瀞町役場6:50→満福密寺7:00→天狗山7:35→防山7:40→長瀞役場8:12

宝登山山麓駅8:30→権田山8:55→野士山9:05→宝登山山麓駅9:10

長瀞町役場から周回コースで天狗山と防山を、宝登山麓の駐車場から権田山と野士山を歩く事にします。そして最後は、山頂部に蝋梅園のある宝登山ヘ。風のない穏やかな天気で、快晴の青空の下、のんびりとした山歩きを楽しむ事が出来た長瀞アルプスの山々です。

写真は、宝登山の山頂付近にあるロウバイ園。

前のページ へ

前のページ へ

HOME

HOME Records

Records Profile

Profile Column

Column Link

Link